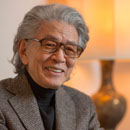

五木寛之 流されゆく日々

-

連載10609回 歌いながら歩いてきた <5> ─MYミュージックBOX出来!─

(昨日のつづき) 今度の『ミュージックBOX』には、活字本が2冊はいっている。歌詞と作品についての解説で、アンソロジストの濱田高志さん、アーカイヴァーの鈴木啓之さん、そしてリダークタルの立花莉菜さ…

-

連載10608回 歌いながら歩いてきた <4> ─MYミュージックBOX出来!─

(昨日のつづき) こんどの<ミュージックBOX>は、大きく分けて5部構成になっている。 CDが4枚セットで、DISC1から4まで。 DISC1には『青年は荒野をめざす』から始まって19曲を…

-

連載10607回 歌いながら歩いてきた <3>─MYミュージックBOX出来!─

こんどの『ミュージックBOX』には、私のごく初期の歌の仕事が沢山つまっている。 1950年代後期のCMソングのなかから、何篇か拾って収録したのもその一つだ。私自身もほとんど忘れかけていた半世…

-

連載10606回 歌いながら歩いてきた <2> ─MYミュージックBOX出来!─

(昨日のつづき) 敗戦から引揚までの日々について、語るのは難しい。こんな苦労をいたしました、と同情をそそるような話はいやだし、といって面白おかしく喋るには重すぎる体験だからである。 しかし、そ…

-

連載10604回 養生に定説はあるか <5>

(昨日のつづき) 今日は雨。空気が湿っていると、なんとなく呼吸が楽なような気がする。ふと半世紀以上前の、大学時代の授業のことを思い出した。 ロシア語の教授は、横田瑞穂先生だった。 その日は…

-

連載10603回 養生に定説はあるか <4>

(昨日のつづき) 私自身、いまさまざまな身体上の問題をかかえている。 大半は加齢というさからいがたい自然の結果と言っていい。 人間の体は、ほぼ50年の耐久期限をめやすに作られているらしい。…

-

連載10602回 養生に定説はあるか <3>

(昨日のつづき) <転ばぬ先の杖> などと昔からいう。たしかに転倒というのは高齢者にとって最も危険なことである。 ふだん元気だった人が、何かのはずみで転んで、寝たきりになってそのままという例…

-

連載10601回 養生に定説はあるか <2>

(昨日のつづき) 先日、ある新聞社系の週刊誌に、有名な医学者のかたの記事が連載でのっていた。 その先生は、とくにガンの専門家で、すぐれた実績を残し、ファンも多い有名な方だ。 その記事で、食…

-

連載10600回 養生に定説はあるか <1>

健康法という言葉が、どうしても好きになれない。健康、という表現に首をかしげるところがあるのだ。 健康は良いことだ、人は健康でなければならぬ、といった押しつけを感じるのである。 そこで、ずっと…

-

連載10599回 去りゆく人びとの影 <5>

(昨日のつづき) 弔辞というものは、薄墨で和紙に書くものだといわれて、あわてたことがあった。『小説現代』の編集長だった三木章さんの告別式に参列したときのことである。 三木さんは私の新人時代の産…

-

連載10598回 去りゆく人びとの影 <4>

(昨日のつづき) 先週末は『中央公論』誌の締め切りだった。<一期一会の人びと>という連載の国内篇の4回目である。 一期一会、という言葉は、一生に一度の出会い、というだけの意味ではない。生涯ただ…

-

連載10597回 去りゆく人びとの影 <3>

(昨日のつづき) ふと気がつけば、かつて一緒に麻雀をしたり、旅をしたりした仲間たちのほとんどが世を去ってしまった。 「お淋しいでしょう」 と、憂い顔で気づかってくれる人が少くないが、これが案…

-

連載10596回 去りゆく人びとの影 <2>

(昨日のつづき) 故・長部日出雄さんとの最初の出会いは、吉行淳之介さんとの対談の場だった。 当時、吉行さんは「週刊アサヒ芸能」で、連載対談をやっていたのだ。<吉行淳之介の軽薄対談>とか、そんな…

-

連載10595回 去りゆく人びととの影 <1>

つぎつぎと訃報が相いつぐ。 堺屋太一さんが亡くなった。私は堺屋さんとは一面識もないが、「団塊の世代」という言葉の生みの親だということは知っている。「団塊の世代」。敗戦後の1947年から49年あた…

-

連載10594回 人生後半の問題点 <4>

(昨日のつづき) 最近、ネガティヴな未来予測の本を上回る勢いで、<楽観的世界観のすすめ>的なポジティヴ本が読まれているらしい。 念のために話題の本を2、3冊読んでみた。なるほど、物の見方にはい…

-

連載10593回 人生後半の問題点 <3>

(昨日のつづき) 関東地方の雪も、心配していたが、テレビで騒いでいたほどでもなかった。昔は急な坂道がアイスバーンになってスリップする車が続出した冬もあったのだが。 池江選手の白血病のニュースに…

-

連載10592回 人生後半の問題点 <2>

(昨日のつづき) 人は人生の後半期において、さまざまな問題点に直面する。文字どおり正面から向かい合うのだ。 「人生とは何か」 「自分の人生に意味はあったか」 「これからどう生きるか」 な…

-

連載10591回 人生後半の問題点 <1>

昔は孫の自慢と病気の愚痴が、老人の専売特許のようにいわれていた。 いまでもそうかもしれない。しかし孫や家族の自慢は少くなってきたようだ。孫から自立した老人が増えてきたのだろう。家族制度の様式が変…

-

連載10590回 圧倒的な画業に驚く <5> ─山口晃『親鸞全挿画集』─

(昨日のつづき) かつて挿絵のある小説を通俗小説、絵のない活字だけの作品を芸術小説、と分ける見方があった。 林達夫さんは、かねがねその話を笑い話にしておられた。 林さんからは、古今の名作と…

-

連載10589回 圧倒的な画業に驚く <4> ─山口晃『親鸞全挿画集』─

(昨日のつづき) 『親鸞』の連載中、さまざまな反響があったことは、作者冥利につきると言っていい。 これほど執筆中に大きな読者からのリアクションがあったことは、私としてもはじめての経験だったのであ…