妻の実家の居間の壁に飾られた見慣れない刺繍絵をめぐるエピソード

正月、妻の九州の実家を訪ねた。

この冬に入って一番の寒さだった。木製の玄関扉のノブに手を伸ばす。こんなに重かったっけ。結婚して20年とすこし。この扉もそれと同じ長さの歳月を経たのだな。

「お久しぶりです」

扉を開けた途端、先に帰省していた子どもたちの声と、かの地特有の甘辛い醤油を煮詰めた香りが、ぼくの鼓膜と鼻腔に同時に飛び込んでくる。眼鏡のレンズを曇らせる暖気は、エアコンだけが生みだしたものでもなさそうだ。

腰を屈めて三和土に脱いだ靴を前向きにそろえる。普段の生活では縁遠いこんな所作こそが柳田国男のいうハレ、正月という非日常なのだろう。立ち上がる時に「よっこいしょ」と独りごちた自分の声と間合いが、一昨年に他界した父とそっくりであることに気づき、微苦笑を禁じえない。

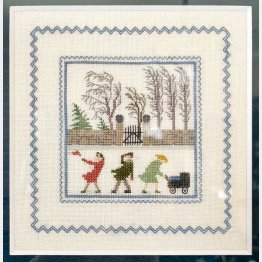

居間の壁に見慣れない刺繍絵があるのに気づく。帽子が飛ばされるほどの強い寒風に耐える人びとや木々が描かれたその絵は、今日のような寒い日にはうってつけだ。クロスステッチというのだろうか、凝った図柄ではないのだけれど、余白の多いところもぼく好み。だが……はたして義母に刺繍の趣味があっただろうか。