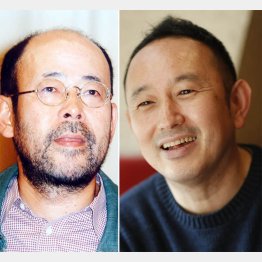

バイト生活から着想 足立紳氏が語る「百円の恋」執筆秘話

今夏初メガホンも「監督名乗ること永遠にない」

日本映画学校(現・日本映画大学)卒業後、相米慎二監督(享年53)の下で働くこととなる。映画プロデューサー、佐々木史朗氏の口添えだったが、本人は「相米作品が好きではなかった」と振り返る。

「テーマが難解でよく分からなかったんです。それに、あり得ないような長回しのオンパレードですからね。たとえば、斉藤由貴主演の『雪の断章 情熱』はシーン1から18までワンカットで撮っちゃう。ただ、1年間くっついていて感じたのは、ひとりの人間として非常に尊敬できるということ。女優さんに対して厳しかったのも、根底に深い愛情があったからなんだと思います」

足立氏が足を踏み入れた20年前の映画界は、助監督として理不尽なしごきにも耐えられた者が監督になれる時代だった。

「当時22、23のガキンチョだった僕には、大事なことなんて何も分かってなかったと思う。相米さんが脚本家の方と3日も4日も旅館にこもり、映画に関係のない話をしていたのだって、今なら一本の映画を撮る上で欠かせない土台づくりだったのだろうと想像がつく。でも、果たして自分にそんな準備ができているのかといったら、全くダメなんですが……」

映画のシナリオ第1作は、「MASK DE 41」(01年)。田口トモロヲ演じるリストラに怯える40代サラリーマンが、プロレス団体を発足するというストーリーである。「当時は『マスク』がヒットし、立て続けにシナリオの仕事が入ってきて、30代前半には監督デビューという甘い青写真を描いていた」と苦笑いする。今夏にクランクイン予定の映画「14の夜」で念願の初メガホンを取るが、浮ついたところはない。

「働き盛りの頃に全く働いてないんで、失われた10年って感じです。映画を撮ることにワクワクしてはいますが、コーフン冷めやらぬわけでもない。とはいえ、クランクイン直前になれば、肩に力が入りまくっているかも」

今後も、監督になる夢をかなえるための手段だったシナリオライターをやめる気はない。

「自ら映画監督と名乗ることは永遠にないでしょうねえ。映画監督と名乗る以上は、どんなジャンルの作品でオファーが来ても手際良く“料理”して、一本の映画にしなければならない。その訓練を積んでこなかった僕は、やれる範囲のものしかできないと思う。ただ、シナリオに関してはどんな依頼が来てもやる。いい作品になるかは別として、自分の経験で挑戦できると思っています」

日本アカデミー賞受賞前は週6回、自宅で夕食を食べていたが、現在は週1~2回程度。エンジンがかかってきた。

▽あだち・しん 1972年、鳥取県生まれ。日本映画学校卒業後、相米慎二監督に師事。助監督、演劇活動を経てシナリオを書き始める。今年2月には初の小説「乳房に蚊」(幻冬舎)を発表した。