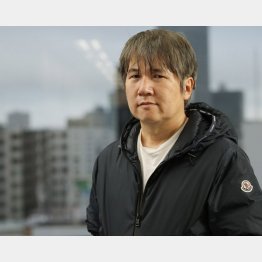

作家・本城雅人氏 コロナ禍が突きつけた「日本の医療を阻害するもの」への疑問

記者時代の経験を生かしてマスコミをテーマとした作品を数多く手掛けてきた作家・本城雅人氏(56)が、最新作「黙約のメス」(新潮社)の舞台に選んだのは医療現場だ。

主人公の鬼塚鋭臣は“手術の花形”と呼ばれる肝胆膵を専門とする医師。オペの腕を買われて「脳死肝移植施設」の認定を目指す地方の病院に招聘されると、移植予定の患者を中年男性から将来の五輪出場が期待される中学生に変更。難しい手術を成功させ脚光を浴びるが、その正当性が疑われるようになり、次第に立場を悪くしていく。主人公が抱える苦悩と周囲の人々との軋轢をそれぞれの目線から活写し、グイグイと引き込む。

「エンタメ小説は楽しんで読んでもらうのが絶対条件。それを担保した上で、実際に医療に従事するさまざまな立場の人たちが、食事や寝る間を惜しんで医療の現場に携わる理由を突き詰めたかった。先進国であるはずの日本の医療を阻害するものは何なのか。もしかしたらメディアであり、国民の意識ではないのか。そんな疑問についても取り上げています」

新語・流行語大賞にノミネートされた「自宅療養」ひとつとっても、新型コロナウイルスによって問題点が浮き彫りになった。

「日本の医療は移植に関しても後発で、コロナ対策も楽観的。それでいて、医療崩壊が叫ばれるようになるとエキセントリックに騒ぎ立てて冷静な判断ができないようになる。我々はそれをコロナで痛感しましたよね。その責任の一端は医師会や医療現場というよりも、マスコミを含めた世論にもあると思うんです。もちろん、根底には個々の価値観や理念、国民性、死生観、宗教などが複雑に絡み合っていて、一筋縄ではいかない。たとえば、仏教的な考えでは死=悲しみですが、海外では死ぬことで神様のもとにいける喜びもあるという概念だって存在する。ひとりの死者も出してはいけないという考え方を否定するつもりはありませんが、医療現場が逼迫し、救急搬送もままならずに手遅れになってしまうのでは本末転倒。医療の世界には凝り固まった考えが根強くあり、治験も遅々として進まない。新型コロナは先進医療を阻害する要因を浮き彫りにしたのだと思います」

臓器提供についても真剣に向き合うべき

新型コロナウイルスの感染爆発によって、それぞれが死を身近なものとして考えるようになった今こそ、本城氏は、見直す必要があることに対して声を上げるのが重要と考える。保険証や運転免許証、マイナンバーカードの裏などにある臓器提供の意思表示欄についても議論を重ねるべきだと話す。

「意思表示欄にチェックを入れている人が少ない理由のひとつは設問にあると思っています。現状は一番上に、“移植の為に臓器を提供します”をチェックする形になっていますが、適切なのかどうか。どうしてもチェックを入れることに躊躇する人が多いと聞きます。ですが、仮に設問が3つの項目立てではなく、“移植の為に臓器提供する”のみというシンプルなものだとしたら、チェックを入れていない人は脳死判定されると同時にドナーになります。もちろん、その場合、付け忘れは臓器提供者になるわけですから、嫌な人は必ずチェックしてくださいという告知が大変重要になりますが、これは医師が脳死をひとつの死であると診断したケースです。そうした方がドナーの数は増え、一人一人が真剣に臓器提供と向き合うのではないかと思うんです」

本城氏は、20年以上に渡って人工透析を受けながら他界した義父について、改めて思いをはせる機会にもなったと話す。医療ドラマが人気の昨今、同作品が映像化された場合、主人公の鬼塚先生はどの役者が似合うかと尋ねると、「鋭い眼光の奥にあるものは何か、と見る側の想像をかき立てる役者」とニヤリ。となれば、堺雅人、本木雅弘、長谷川博己あたりだろうか。

(聞き手=小川泰加/日刊ゲンダイ)