魚雷バットの理屈と重なる「流線形打線」…“魔術師”と呼ばれた名将が70年前に証明していた

開幕3連戦でヤンキースが1試合9本を含む15本塁打を放ったことで表舞台に登場した“トルピードバット”。日本でも注目の“魚雷バット”である。先端が細く芯が太い形状で、2023年に米国の物理学者だった人物が発明したという。

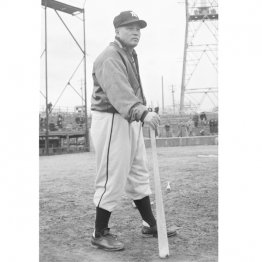

理屈は「ボールをとらえる芯のあたりを太くする」。重くなるのを避けるため先端を細めにしたそうである。このバットの形を見て思い出すのは理論派の名将としてその名を残す三原脩の“流線形打線”である。

西鉄ライオンズの監督時代、理想の打線を組むために考案したもので、得点能力を図に描いた。

1、2番から太くなって打線の中心である3、4番打者の部分がもっとも太くなり、5番から下位に向かって細くなっていく。魚雷バットとそっくりである。

三原は「打順は得点能力をいかに効果的に発揮できるかで編成する」と語っている。勝負は相手の機先を制することが大事で、1番に高倉照幸、2番に強打の豊田泰光を置いた。大谷翔平が2番を打っていたことと同じである。続いて大打者の中西太、大下弘を3、4番に。西鉄黄金時代をこの理論で1950年代半ばに完成しているのだが、70年前のことだった。