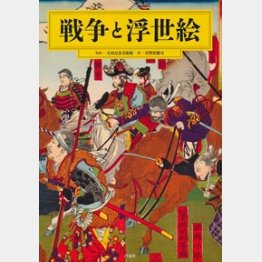

「戦争と浮世絵」太田記念美術館監修 日野原健司著

戦争をテーマにした浮世絵を紹介するアートブック。浮世絵といえば、役者絵や美人画、そして名所絵などが思い浮かぶが、歴史や物語に登場する武士や合戦を題材にした武者絵や戦争絵も人気を博していたという。しかし、それはあくまでも太平の世を生きる当時の人々にとっては、過去や空想の出来事に過ぎず、あくまでも「物語としての戦争画」として鑑賞されていた。

しかし、幕末から明治にかけて、政情が不安定になり、欧米の脅威が現実化、大小さまざまな動乱が起きると、事情が一変する。幕府によってリアルタイムな事件や出来事の出版は禁じられていたため、絵師たちは、表向きは戦国時代などの過去の合戦を描きながら、現実の「戦争」をほのめかすような趣向を凝らし、庶民に絵の読み解きを期待した。本書は、幕末の現実の出来事を踏まえたそうした「風刺としての戦争画」以降の浮世絵を取り上げる。

文久3(1863)年8月に出版された河鍋暁斎の「蒙古賊船退治之図」は、その3カ月前に長州藩が下関海峡を通過する外国船に砲撃を行った「下関事件」を13世紀の元寇の場面として描いたもの。

明治4(1871)年の歌川芳虎「信長公延暦寺焼討ノ図」は、背景が明らかに彰義隊が立てこもった上野の寛永寺で、慶応4(1868)年の上野戦争のカムフラージュだと分かる。

どれも我々が抱いている浮世絵のイメージとはかけ離れ、戦闘場面が迫力満点に描かれている。

明治時代になり、しばらくすると制約がなくなり、明治10(1877)年の西南戦争のころには、浮世絵は戦争の状況を伝えるメディアとなり(絵師たちは戦地を取材しているわけではないが)、浮世絵が今起きていることを伝えるという報道の役割を果たしていく。

同時に、西南戦争の経過をすごろくに仕立てた月岡芳年の「鹿児島平定寿語録」や、地球に接近した火星を西郷隆盛に見立てた当時の人々の噂を題材にした早川松山「西郷星地落人民之口」などのように、ただ戦場の風景を描くだけでなく、表現に工夫を凝らした作品も登場する。

浮世絵版画の技術は時代とともにより精巧になるが、人気は衰退。そうした中、浮世絵は戦争画に活路を見いだし、日清戦争を描いた浮世絵は300点以上も制作されたという。浮世絵戦争画が最後の光芒を放つ日露戦争を題材にした作品まで、約130点を収録。

これまで紹介されることが少なかった浮世絵の戦争画を集成した希少本。(洋泉社 2800円+税)