初詣の伝統は鉄道会社の営業努力で定着した!?

日本人は伝統が好きだ。「日本で古くから行われてきたことです」と言われれば、何となくありがたく感じてしまう節がある。しかし、“ずっと昔からあったに違いない”と思っているものは、本当に昔からあったものなのだろうか。

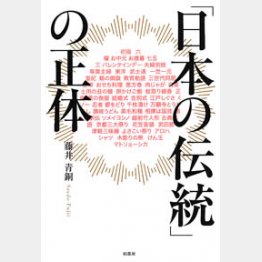

藤井青銅著「『日本の伝統』の正体」(柏書房1500円+税)では、そんなモヤモヤを徹底検証。日本のさまざまな伝統は、いつ、いかにしてつくられ、日本人がどのように受け入れてきたのかをひもといていく。

一年の初めに寺社仏閣に初詣をするという伝統。さぞかし大昔からあると思いきや、一般的になったのは、明治時代の中期以降。初詣に似た伝統は古くからあり、その年の恵方にある寺社に参拝する「恵方参り」は室町時代初期の文献にも登場している。これが恵方など関係ない初詣に変化した背景には、明治時代に整った鉄道の影響があった。

恵方の方角は5年周期で巡ってくるもの。しかし、鉄道会社としては毎年の参拝に利用してもらえた方が経営も安定する。そこで、恵方にあたる年には「恵方参りは○○へ」、そうでない年には「初詣は○○へ」と宣伝するようになった。かくして、5年に1度しか巡ってこない恵方参りは姿を消し、どこでも好きな寺社を選べる初詣が定着した。鉄道会社の宣伝と営業努力によって定着したのが初詣という“伝統”なわけだ。

お中元、お歳暮、七五三という日本ならではの伝統は、江戸時代初頭ごろから身分の高い層でのみで行われていた。しかし、明治30年代に急激に一般庶民に拡大する。実はこの頃、日本で最初のデパートである三越が誕生している。

デパートが盛り上げることで一般化した“伝統”は非常に多い。「重箱のおせち」が定着したのも戦後という、つい最近のこと。「正式なおせちは4段の重箱で、3という完全な数字にもう1段付け加えることで最上級を表し……」などといわれているが、奈良時代からある本来のおせちは重箱になど詰められてはいなかった。重箱のおせちが定着したのは、他でもない、デパートの販売戦略によるものだという。

他にも、神前結婚式から武士道まで、あらゆる伝統の正体を探る本書。日本人の乗せられやすさと柔軟性に、ほほ笑ましさすら感じてしまう。