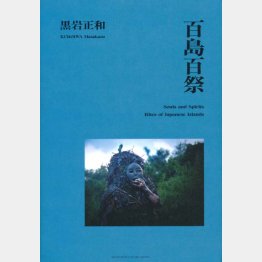

「百島百祭」黒岩正和著

「百島百祭」黒岩正和著

人が暮らしていれば、自然と祭りが生まれ、生まれた祭りは次世代へと受け継がれていく。

日本にある有人島250余島すべてを繰り返し訪ね、各島で400以上の祭りを撮影してきたという著者による写真集。

鹿児島県の奄美大島の油井集落で、旧暦の8月15日に行われる豊年祭「油井の豊年踊り」は、仮面をかぶり鎌を手にした「シシ」による「綱切り」で始まる。

その年の豊作に感謝し、翌年の豊穣を祈願して、伝統芸能や豊年踊りが披露される。

さまざまな意匠の仮面をかぶった人々が、稲刈りや稲すり、米つき、力めしなどの稲作業を芸能化して演じるさまは、とても興味深く、集落の営みの中で祭りが大切に受け継がれてきたことがよく分かったという。

愛媛県の鹿島を舞台にした「北条鹿島まつり」は、勇壮な祭り。

伊予の豪族が率いて瀬戸内海最大の戦力を誇ったといわれる河野水軍が、鹿島の神前に集結して行った戦勝祈願、凱旋時の祝勝奉賛が祭事となったと伝わる。

「櫂練り」は、水軍の雄姿を今に伝える海上神事で、船上での奉納踊りや、お神輿をのせて沖に出た「御船」を腰まで海につかりながら転覆させんばかりに揺らせる「海上練り」が行われる。

海と空の青、そして藍で鹿が染め抜かれた装束と御船の白が鮮やかなコントラストを作り出し、祭りの高揚を伝える。

櫂練りの翌日には、伊予・二見の「大注連縄」の張り替えも行われ、作業にあたる人が豆粒のような大きさに見えるその注連縄の大きさに度肝を抜かれる。

鹿児島県の下甑島の「トシドン」は、年越しの祭り。

大晦日の夜、首のない馬に乗って天空から来訪神「トシドン」がやってくる。ぎょろりとした大きな目にとがった鼻、そして張り裂けた口からは牙がのぞく恐ろしい形相のトシドンは、集落の家々を訪ね歩き、子どもたちに旧年の行いをたずね、新年の抱負を述べさせる。良いところは褒め、悪いところは改心するよう諭し、褒美に「トシ餅」と呼ばれる大きな餅を授けるという。

ほかにも島の空にソーメンが飛び交う「ソーメンガブー」(鹿児島県・喜界島)や、日輪を模した直径2メートルほどの神聖な「アワ(輪)」、初日の出の前に長竹で突き上げる「ゲーター祭」(三重県・神島)など。タイトル通り100の島があれば100の祭りがあり、どれひとつ同じものはない。

中には、長崎県・福江島の「ヘトマト」のように、大草鞋に未婚の女性をのせて集落を練り歩くなど摩訶不思議な行事が次々と行われるが、その起源や語源がまったく不明の祭りもある。島民たちは、後付けで伝承や由来も足そうとせず、島の若者たちが祭りを全力で楽しんでいる姿が印象的だ。

どの写真も、島に通い、島民らと親交を重ねてきた著者だからこそ撮影できたものばかり。各地から祭りの中止が伝わる昨今、多彩な島の祭りを記録した貴重な一冊だ。

(光村推古書院 4950円)