自然界からの信号をキャッチせよ──生き物の本特集

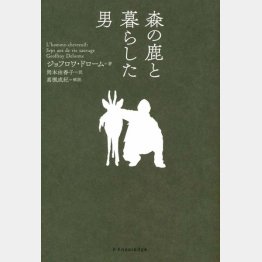

「森の鹿と暮らした男」ジョフロワ・ドローム著、岡本由香子訳、高槻成紀解説

人間の世界に同居しているさまざまな生き物。まるで紳士協定でも結んだかのようにお互いのテリトリーを守っているように思えるが、実は彼らはひそかに我々にメッセージを送っているのだ。

◇

「森の鹿と暮らした男」ジョフロワ・ドローム著、岡本由香子訳、高槻成紀解説

ドロームは小学生のとき、プールで大量の水を見て恐怖に駆られ、自宅に逃げ帰った。それ以来、学校には行かず、フランス国立遠隔教育センターの支援を受けて、ホームスクールで学ぶ。図書館で動物や植物の本を読んでいたが、クロウタドリの巣立ちを見たのをきっかけに、夜、近くの森に行くようになった。

ある日、雄ジカと遭遇した。雄ジカの低いトーンの鳴き声を聞くと、肋骨がびりびりと振動した。ドロームは森で過ごすようになり、地元紙のスポーツ記事の写真を撮って生活を支えた。

森で出合った、とりわけ謎めいて魅力的な生き物がノロジカだった。10メートルほどの距離でノロジカと見つめ合ったこともある。そしてドロームは、動物たちは夜、活動することに気づく。

森で鹿と過ごした青年が7年間の体験をつづったノンフィクション。 (エクスナレッジ 1980円)

「今宵も猫は交信中」水庭れん著

「今宵も猫は交信中」水庭れん著

めい子は4姉妹猫の末っ子だ。「保護猫」だったが、それぞれ別の家庭に引き取られ、めい子は蒔田希穂と等志の家にいる。2人が留守のとき、好きなテレビドラマを見ようとしたが、まだ時間があるので、姉たちにテレパシーで話しかけてみた。猫がのどをごろごろと鳴らしているときは、実はほかの猫と交信しているのだ。

姉たちと交信した後、めい子がドラマを見ていたら、画面でひどい夫婦げんかが展開されている。そのとき、めい子はテレビの横の棚の引き出しから白い紙がはみ出しているのに気づいた。前足で引っぱり出してみたら、「離婚届」と書いてある。めい子には読めないけれど、今のドラマに出てきたのと同じ文字だ。あわてて「お姉ちゃん、お姉ちゃん!」とのどを鳴らした。(「ふみふみスタンプ」)

猫が人びとの絆を結ぶ、心温まる短編小説4編。

(講談社 1980円)

「なぜテンプライソギンチャクなのか?」泉貴人著

「なぜテンプライソギンチャクなのか?」泉貴人著

東大で海洋生物を研究していた著者は、卒業研究のテーマを決めようとしていた頃、三崎臨海実験所の特任助教だった伊勢優史から講義後に声をかけられた。「泉君よ、この生物、調べてみないかい?」。ノートパソコンのディスプレーに映っていたのは、先端から糸のような赤っぽい触手が無数に生えているカイメンだった。伊勢は「ちゃうちゃう、カイメンの中に刺胞動物がすんでんのよ!」。それが何者か調べろというのだ。

研究発表ではこのカイメンに名前をつけなければならない。セブン-イレブンで買った天丼弁当のエビ天を食べながら、「あれ、これ、あのイソギンチャクに似てね?」。そこで、そのイソギンチャクをテンプライソギンチャクと命名した。

面白すぎるイソギンチャクとの出合いを記録したドキュメント。 (晶文社 1870円)

「イグアナの花園」上畠菜緒著

「イグアナの花園」上畠菜緒著

大学教授の父と華道家の母と暮らしている小学生の美苑は、人付き合いが苦手で、生き物が好きだった。

ある日、庭で切り傷のある蛇を見つけた。蛇は美苑を見上げて「助けて」と言った。美苑が父を呼ぶと、父の同僚の生物学教授の児玉先生は、このまま死なせてやるのが自然だと言いながらも、蛇に注射してくれた。蛇は納屋のタライの中でしばらく過ごしていたが、ケガが治ると「私は蛇に戻りたい」と言って姿を消した。

ある日、児玉先生が大学の植物園に連れていってくれた。小さな穴が開いているプラスチックケースを開けると、中にいた生き物と目が合った。子どものイグアナだ。児玉先生が「この子の世話をしてみないかい?」と言った。

生き物の声を聞き取ることができる少女と生き物たちの物語。 (集英社 2090円)