NHK「大河ドラマが生まれた日」からあふれる「いいものを創りたい」というシンプルな情熱

どんなジャンルであれ、前例がないことに挑む「はじめて物語」は面白い。4日夜に放送された、テレビ70年記念ドラマ「大河ドラマが生まれた日」(NHK)は、1963年の第1作「花の生涯」の舞台裏を描いていた。

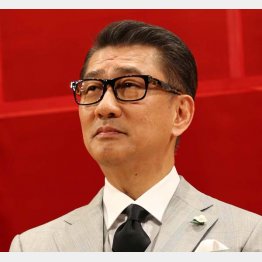

きっかけは芸能局長・成島(中井貴一)の「映画スターを呼んで日本一の時代劇を作る」という思いつきだ。プロデューサーの楠田(阿部サダヲ)とアシスタントディレクターの山岡(生田斗真)が動き出す。

当時のテレビは、隆盛だった映画界から「電気紙芝居」と見下され、専属俳優たちを出してもらえなかった。楠田たちは松竹の看板スター・佐田啓二(中村七之助)に狙いを絞る。アメリカでテレビが映画を凌駕しつつあることを知った佐田は出演を決意。「花の生涯」の主人公・井伊直弼のブレーンで、副主人公の長野主膳を演じた。

また俳優たちの拘束時間が限られていたため、同じセットで複数回の撮影を行う「同一セットまとめ撮り」や、セット替えの時間を短縮する「引き枠セットチェンジ」などの手法を生み出す。

何もかもが手探りだからこそ、携わった人たちの「いいものを創りたい」「身近な人を喜ばせたい」というシンプルな情熱が印象に残った。徳川幕府崩壊の決定的要因となった「桜田門外の変」。60年後の大河の主人公が家康であることに不思議な感慨がわく。