平和の国の若い僧が見たことない銃を探して

先週末から公開中のブータン映画「お坊さまと鉄砲」。

ブータンといえば「世界で最も幸福度の高い国」が定評だが、2008年、国王自身の意向で王政から民主制に移行し、普通選挙による議会制民主国家に衣替えした。フランス革命以来、民主化を目的に血で血を洗う争いを繰り返してきた人類史上で事実上初めての政治変動なのだ。

舞台は布告後、ブータン全土で普通選挙の準備が進む田舎の小村。これまでブッダの教えと温和な国王の治世下で平和に暮らしてきた人々は「投票」で指導者を選ぶなど思いもよらない。そこで首都の選管から派遣された役人が模擬選を企画するが、平和だった村に選挙運動で争いが絶えなくなる。噂を耳にした村の老僧が弟子に命じる。

「銃が必要だ。探してきなさい」

しかし、平和な国の若い僧は銃など見たこともなく、まずはそれを知ることが先決。それにしても一体なぜ老師は銃など必要となさるのか──?

この疑問で物語は展開してゆく。緑の野、森の木立、肥沃な土と温和な人々。目に映る優しい風景の中で、思いがけない結末が小さな皮肉とユーモアを交えて待っている。

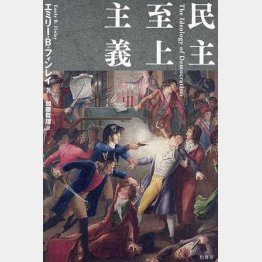

実はブータンは英語が義務教育で英語話者も多い。またテレビとネットが同時に解禁され、ケータイも加わってユニークな近代化の途上にある。このへんの文化変容については藤原整著「ブータンの情報社会」(早稲田大学出版部 4400円)がくわしいが、筆者が連想したのはエミリー・B・フィンレイ著「民主至上主義」(加藤哲理訳 柏書房 3300円)。米国の政治思想史家による話題の本だ。

近代人は「民主」を絶対視し、自分たちの理想像に合わない人々を抑圧する傾向が強い。特にエリートがそうだ。現代の米国もこれへの反感が渦巻く。だが、逆にエリートは不要なのか? あくまでほんわかした映画にも深い問いが潜んでいる。 <生井英考>