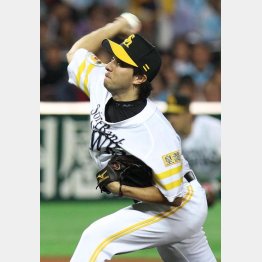

元ソフトB投手 馬原孝浩氏「1週間500球制限」への持論とは

ソフトバンクとオリックスで歴代8位の通算182セーブを挙げた馬原孝浩氏(39)が、このほど「馬原式ピッチングトレーニングメソッド」(KADOKAWA)を上梓した。野球に励む全ての人にとってタメになる最新トレーニングを分かりやすく詰め込んだ一冊だ。

一方で現役時代は右肩などの故障に苦しめられた。そんな馬原氏がセンバツ甲子園でも導入された球数制限に持論を展開。開幕したプロ野球では、古巣ソフトバンクの強さの秘密、セとパの格差などを大放談した。

◇ ◇ ◇

――2015年の現役引退後、「柔道整復師・はり師・きゅう師」の国家資格を3つ取得した。

「ボク自身がプロ生活を振り返ってみると、12年間の大半がケガとの闘い。自分が探し求めていたトレーナー像、指導者像をボクが今、体現しているだけ。日本全国の肩やヒジの名医に会いに行ったし、ここの治療院がいいと聞けば足を運んだ。最後の3年くらいは、逆にトレーナーに指導をしながら投げていました。そこに説得力を増すために資格を取ったというところ。指導者が人に教える時、知識がないと感覚の押し付けになってしまいます」

――自らの経験がそうさせたと。

「12年に肩の手術をして、13年にオリックスに移った時に神経のケガ(右腕)をやってしまった。これまでに症例がなくて『2年間安静』と言われたんですが、2年という理由が分からない。人によって回復力は違う。しかもアスリートも一般人も同じ。肩の手術をした時も一般の人と同じリハビリだったので、これは絶対に間違っていると。だからみんなリハビリに時間がかかるし、復帰ができないんだろうなと思ったんです」

――走り込みや投げ込みが日本では精神論に通じるところがありました。

「そうですね。中学の時が一番走り込みました。軍隊野球。休みは正月の1日だけ。高校は火曜から金曜まで1000球がノルマ。土日は4完投、全部の試合を投げ切るという訳の分からないルールがあった。それで潰れていく人はいっぱいいる。ボクだって分からなかった。それは恐ろしいこと。指導者の発言一つで野球少年の未来が変わる。横一線にするのではなく、選手の特徴、体の特徴を知っておけば変わってくる。どれだけ追い込めば十分と知っておかないといけない。子供たちの体形も変化している。昔のような根性野球、根性トレーニングは成り立たなくなっています」

――高校野球では「1週間で500球」の球数制限のルールが適用されているが、医学的な根拠はない。

「ボクは軽く投げないとダメなタイプだった。キレを出すためには、腕を6割の力で振らないと球がいかなかった。制限が100球なら、指導者によっては『100球しか投げないのに何で軽く投げるんだ? 全力で投げろ』と言われる可能性がある。個々で違うのに一概に言うのは危険。とりあえずルールを作っておけばいい、と考えたような投げやりなシステムに感じます」

――巨人の桑田投手チーフコーチ補佐も投げ込み、走り込み、球数制限などで持論を展開している。

「体の使い方が上手な子はケガをしにくい。不器用な子はケガをしやすい。知っておかないといけないのは、骨と筋肉の成長があるので、ケガのリスクが高まること。まだ成長段階で中学生は身長が20センチも伸びる子がいる。その期間に体を上手に使うのは難しい」

――学生には制限するべきという桑田理論は正しい?

「日々体が変化しているのに、投げ込み、走り込みは危ない。負担が大き過ぎるので、体の成長が終わった後に走り込み、投げ込み、筋トレをやるのは問題ない。ただ、その期間に追い込むのが日本の学生野球。桑田さんもその辺を懸念していると思います」

――走り込まないといけない時期もある?

「走り込みで心肺機能が一番向上するのは中学生。何で走り込みをするのか。なぜ心臓に負担をかけるのか。今が一番伸び盛りだからと伝えること。高校生、大学生は無理な走り込みは必要ない。効率的な練習に切り替えて技術練習を徹底的にやるのが一番効率がいい」

古巣ソフトバンクは「どこよりもお金をかけていて」

――個人トレーナーとしてソフトバンクの岩崎翔、嘉弥真新也を見ている。

「自宅に自主トレができるジムとかケアルームといった施設がありまして、現役の時につくっていたので、そこを活用しながら完全予約制、パーソナルジムという形。選手は2人。『ここらへんで予約を入れといた方がいいんじゃない?』とコミュニケーションを取りながらやっています」

――岩崎が3月28日のロッテ戦で自己最速の157キロをマークした。

「28日は2失点したけど、自己最速の156キロが出て157キロで更新した。ウエートトレーニングをガンガンやらせているんです。翔の場合はヒジとの闘い。とにかく違和感と怖さを取り除いてあげたら“ごっつい”投球になる。開幕前に『抑えをやる時が来ると思うから準備だけはしておいた方がいい』と言った。(ソフトバンクの)リリーフ陣は連投したら休み。森が休みだった28日に抜擢されたのはそういうこと」

――ソフトバンクが日本一4連覇。なぜ強い?

「まずはどこよりもお金をかけているので選手が集まるのは当然。そして施設がとんでもない。二軍の施設は間違いなくナンバーワン。ボクはオリックスに行ったので、他球団をいろいろ見ましたが、施設の違いは大きい。バーチャルの打撃施設があるし、ウエートルームもすごい。ソフトバンクは自分のやりたいことができる。若手がどんどん出てくるのはそういう環境で練習をしているから。選手が揃っているので一年一年が勝負だし、全員が尻を叩かれながらやっていることが好循環を生み出しています」

――ほかにソフトバンクが最先端なのは?

「リリーフ投手に関しては、09年くらいから1イニング限定となっています。2日連投したら次は休み。きれいに使われているんです。1イニング限定なら毎年投げられる。リリーフで離脱する投手が少なくなってきた。上乗せしかない。ホークスは毎年投手が残る。そこに新戦力が入ってくる。有り余るくらいいるのが他との違いですね」

――巨人がソフトバンクに日本シリーズで8連敗。野球の質が違う?

「ホークスの選手たちは、CSからのポストシーズンを戦い慣れている。勝って当たり前。昔は何とか日本シリーズに出たいと思っていたが、今は通過点。みんな楽しみながらプレーをしている。巨人の選手はガチガチに硬かった。その差は大きい。全員が日本シリーズの終了時点を意識しながら調整しています」

――「パ高セ低」現象はなぜ?

「DH制の有無は大きいと思います。投手の引っ張り方が変わってくる。パは好きな時に投手を交代できるし、セはどのタイミングで投手に代打を送るとか、起用法が全然違います。パは結果として力と力の勝負がしやすい。9番まで息が抜けないので、投手の成長につながる。パの投手は打撃練習をしません。投球に専念できる。同じルールにすれば差はなくなってくると思います」

「NPBに戻ってコーチっていうのは魅力がない」

――球数制限があった2009年WBCでは藤川とダブルストッパーで世界一。原監督から何か言われた?

「食事会場でたわいもない話をして、熊本出身ということで熊本に縁のある話をされました。各選手の出身地を把握して雑談して回るんです。原監督のコミュニケーション術なんでしょうね。気さくな方。ただ、勝負事に関しては王さん(現ソフトバンク球団会長)と同じで厳しくて熱い。原監督から空気感を受け取りながら投げていました」

――ほかには?

「『紳士たれ』という巨人軍の監督。審判に文句を言わないとか、『紳士たれ』の姿を見せていこうとは言われていました」

――今年の東京五輪は何が必要?

「あの時、イチローさんの存在感は圧倒的でした。整列した時にアメリカにいても歓声を受ける選手がいるのは頼もしいし、相手チームに対して優位に立てる。後手に回る空気がなかった。世界的なスターがいるのは違いましたね。五輪は人数も24人と少ない。総力戦になると思います」

――将来の目標は?

「間接的に野球界に関わるのが一番の恩返しだと思っています。ボク自身、今は経営者として動いている。近いビジョンでは、厚労省管轄の専門学校をつくってトレーナーを育成したい。今は幅広くやっていて、メインは野球ではありません。トレーナーの育成を主でやっていきたいと思っています」

――NPBで指導者にはならない?

「NPBに戻ってコーチっていうのは魅力がないんです。やれることが少なくなってしまうので、収入もかなり少なくなってしまいます。これまで多くのコーチを見てきて、自分の思いを100%出せればいいですけど、言い方は悪いですけど、ゴマをすっているコーチをずっと見てきました。ボクはそういうのはできないし苦手。だから自分で組織をつくるのが性に合っている。セカンドキャリアでも、いい人材をボクが雇いたいと考えていて、同じようなブレーンをつくっていきたい。野球を引退した選手から相談されます。きっかけづくりにはなったのかな。ボク自身がフィールドを広げていけば、セカンドキャリアとしての魅力が広がると思います」

(聞き手=増田和史/日刊ゲンダイ)

▽馬原孝浩(まはら・たかひろ)

1981年12月8日、熊本県熊本市生まれ。熊本市立(現必由館)高から九州共立大を経て、2003年自由獲得枠でダイエー(当時)に入団。主にクローザーとして活躍。06、09年のWBCに出場。オリックス移籍後も33ホールドを挙げるなど通算182セーブ。15年に引退した。トレーナーに転身し、20年10月には独立リーグ「火の国サラマンダーズ」のピッチングGMに就任。全国でセミナー、講演、ケア・トレーニング(MAHARA式トレーナーメソッド)講習、トレーナー育成などの活動を行う。自身のYouTubeチャンネルでもトレーニング法などを紹介している。