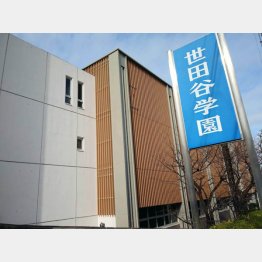

“スポーツの名門”世田谷学園で東大合格者数が急増する背景

「近年、ここぞという勝負を賭けている進学校といえば、この学校をおいてほかにはないでしょう」

大手学習塾の幹部がこう評するのは、2月1、2、4日に中学入試が行われた私立男子中高一貫校の世田谷学園(東京・世田谷区)。この2021年度から、新たなコースが設けられた。「理数コース」である。

「最近は中学に入学する前の段階で理数系に進もうと考えている生徒が少なくなく、そのニーズに合わせて、理数コースを新設することになったのです」(学校関係者)

理数コースの募集人数は、本科コースの160人に対し40人。入試問題は本科コースと同じだが、配点が異なる。国語(100点)と社会(50点)は同じ。算数(本科100点、理数200点)と理科(本科50点、理数100点)は倍の点数に設定している。

「明らかに医学部を意識したものでしょう。特に国公立大医学部の合格者数は、東大合格者数と並ぶ、進学校の人気のバロメーターになっている。世田谷学園の大学受験実績は年々上がっていますが、進学校としてさらにランクアップを目指すには医学部受験の実績を積む必要があるのです」(学習塾幹部)

同校の東大合格者数は14年7人、15年4人、16年7人、17年7人、18年5人と一桁台で推移していたが、19年に15人とジャンプアップ。さらには東工大に13人、一橋大に5人が合格している。20年の東大合格者数も11人と二桁を継続。東工大11人、一橋大8人と相変わらず好調だ。

一方、国公立大医学部には19年7人(千葉大、筑波大、北大、東北大、浜松医大、弘前大、京都府立医大、各1人)、省庁大学校の防衛医大には2人が合格。20年は4人(東大、東京医科歯科大、筑波大、横浜市立大、各1人)、防衛医大には4人が合格している。この数字をさらに伸ばすために、理数コースを新設したというのが受験業界での一般的な見方だ。

■古賀稔彦、吉田秀彦ら金メダリスト4人を輩出

大学受験に特化しているように映る世田谷学園だが、以前はスポーツ名門校として鳴らしていた。柔道では古賀稔彦、吉田秀彦、滝本誠、大野将平と4人ものオリンピック金メダリストを輩出している。同校が大学受験に力を入れ始めるのは1980年代。

「82年に山本慧彊先生が第12代校長に就いてからです。『スポーツ名門校として存在できる時代は終わった』と訴え、一流大学に合格する生徒を何人、生み出せるかに力を入れるようになったのです」(学校関係者)

山本12代校長は就任した翌年の83年、それまでの「世田谷中学・高等学校」から現在の校名に代えている。公立校と間違えられやすく、地元以外の生徒が受験することが少なかったからだ。84年からは、中学の全学年で英会話指導をスタート。さらにはカナダやニュージーランドの学校と提携を結び、研修や派遣留学を行っている。

校名変更や英語教育もそうだが、以降も進学校としてのステップアップを図るために、いろいろな工夫をしている。そのひとつが特進クラスの設置。同校の現在のホームページには次のようにある。

<本科コースでは、3年生からは特進コースと一般クラスの編成となります。特進クラスは、年間の成績により編成替えを行い、知識を有効に結びつけ、思考を深める授業を展開します。一般クラスでは、じっくりと着実に基礎力をつける、きめ細かな指導を行います>

特進クラスの良し悪し

なお、同校では中学1~3年、高校1~3年の呼称は用いず、1年生、2年生……6年生と呼んでいる。前年度までは3年生からではなく、2年生から特進クラスを設置。年間成績の上位の生徒が、5クラスのうち1クラスだけある特進クラスに振り分けられる仕組みである。「以前は、1年生から特進クラスがあった」と話すのは2000年代に在校したOB。

「入学後、学力テストがあり、その結果と入試の点数で、1年生も特進クラスと一般クラスに振り分けられるんです。私は入試の出来がかなり良かったので、特進クラスになった。ところが、その後はあまり勉強に熱心でなかったせいか、成績が下がり始め、3年生の時に一般クラスに落とされてしまった。これは10代半ばの少年にとってはかなり屈辱的な出来事だった。そのころのことを思い出すと、今でも悔しさが込み上げてきます。それで一念発起すればよかったのに、逆にやる気をなくし、二度と特進クラスに戻ることはできなかったのです」

生徒をこうして振り分けることに対しては、学内でも賛否両論があったようだ。

「生徒を差別化するのはどうかという意見もあったのですが、実施してみて、それぞれの学力を高めるには一番効率的な方法だと確信できた。結局、大切なのは特進クラス、一般クラスにかかわらず、教員たちが生徒一人ひとりをいかにフォローできるか。そこさえしっかりしていれば、落ちこぼれをつくることもないですし、実際、大学受験でもいい結果をもたらしている」(学校関係者)

■1時限70分授業の失敗

進学校としてより高みを目指すために、さまざまなトライをしてきた世田谷学園だが、中には失敗もある。

「00年度に3学期制から前後期の2学期制にして、授業時間を1時限50分から70分に移行。あまり評判はよくありませんでした」(学校関係者)

70分授業を経験している前出OBも「あれは辛かった」と振り返る。

「いかんせん、長過ぎますよ。学校側は学習の効率化をうたっていたようですが、集中力がもたず、授業の後半はほとんど頭に入ってこない。まったく効率的ではなかったですね」

結局、09年度から1時限50分、17年度からは3学期制に戻している。

試行錯誤しながらも、おおむね順風満帆にきていると傍目には映る世田谷学園だが、落とし穴がなかったわけではない。前出の学習塾幹部は次のように話す。

「ここ数年の間、偏差値が乱高下しているのです。いきなり3ポイントも下がった年もある。15年から18年にかけ、複数のメディアが同校のいじめ、不登校、スクハラ(スクール・ハラスメント=教員の生徒への暴言等)といった問題を取り上げたことが影響したものと思われます。こうした問題は進学校の大半で起こっているのですが、学校側の対応のまずさもあったのではないでしょうか」

ただ、19年、20年と東大合格者数が連続で二桁に乗るなど、受験戦線で好結果が出ていることもあり、偏差値は再び上昇局面に入っている。

だが、それを手放しで喜んでいいかどうかは別問題。同校の起源は1592年に開設された曹洞宗吉祥寺の学寮。人間教育を第一義とするが、大学受験に特化するあまり、大切なものがどんどん失われているような気がしてならない。