台湾に学ぶ

「台湾の歴史と文化」大東和重著

コロナ騒ぎで対策のすばやさが話題の台湾。その歴史には学ぶところが多い。

◇

日本よりほぼ1カ月先行して、マスク転売禁止や入国制限、開校延期などの対策を打ち出した台湾。他方では経済対策にも余念がなく、コンサートなどの文化行事にも特別補助が出るという。話題になったダイヤモンド・プリンセス号にも台湾人乗客が20人ほどいたが、彼らの帰国の際の保護も懇切なものだった。機敏で手厚い国民保護の体質はどこに由来するのか。本書はそんな示唆をくれる。

もともと平地先住民のシラヤ族が住んでいた台湾を植民地としたのはオランダ。その後、オランダを駆逐し、中国から漢人が移民。その後、清朝の支配から日本統治を経て中華民国となった。度重なる支配のなかで異なる人々が共存する術を自然と身につけたのだろう。

日中台の比較文学・文化を専門とする著者は日台のさまざまな人物をとりあげ、興味深いエピソードを紹介しながら支配や差別、民族対立などに苦しむこともあった台湾の歴史を描き出す。日本の統治は他と比べて強権的でなく、おかげでいまも対日感情はよいといわれる。しかし実際は差別もあり、また戦時中に日本兵として戦った台湾人には戦後の補償も長くなかった。温和だが影深い台湾の歴史と文化をたくみに描き出す好著。

(中央公論新社 900円+税)

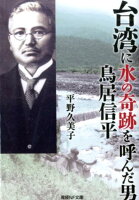

「台湾に水の奇跡を呼んだ男」鳥居信平、平野久美子著

台湾南部の屏東県。南国の香りに包まれた、地下水の豊富な土地。ここにある「二峰圳」は、電力をいっさい使わず、河川や湖沼から流れ込む伏流水と地形を生かした地下ダム。環境問題に敏感な今日の基準で見るとまさしく最先端といってもよいこのユニークな水利施設を建設したのは日本人技師。本書はその鳥居信平の生涯と功績をたどったノンフィクションである。

文明開化花盛りの明治16年、静岡県の豪農の三男に生まれた信平は旧制四高から東京帝大に進み、忠犬ハチ公の逸話で有名な上野英三郎博士のもとで土木工学を修める。

やがて日本統治下の台湾における殖産興業の任務を果たすべく台湾南部に赴任。そこから始まる開拓の物語。先住民の酋長に見込まれ、娘の婿が無理ならあんたの首をくれとせがまれた話など、興味深い逸話で読む者を飽きさせない。

農業農村工学会の著作賞受賞作の文庫化。

(潮書房光人新社 810円+税)

「詳説 台湾の歴史」薛化元主編、永山英樹訳

台湾の「普通高級中学」は日本の高校に当たる。ここで学ぶ若者たちは自分たちの歴史をどう学んでいるのか。本書は彼らが使う教科書の完全日本語訳。

有史以前に始まり、諸部族がならんだ先住民の文化、中国からやってくる漢人の海商、日本の密貿易商、そして大航海時代のオランダ人やスペイン人の入植へと進む。さらに清朝の進出と統治、これを駆逐した近代日本による植民地化を経て一気に近代化が進む。

植民地経験の長い国々ではとかく誇大なナショナリズムが横行しがちだが、本書を見る限り、台湾の自己認識はきわめて健全でバランスのとれたもの。日本帝国主義が台湾に強いた抑圧やゆがみもよくわかる。日台の親密な関わりを再確認するにも適している。

(雄山閣 2500円+税)