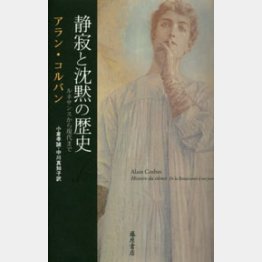

「静寂と沈黙の歴史」アラン・コルバン著、小倉孝誠、中川真知子訳

におい、音、快楽、知識欲といった、およそこれまで歴史学の対象とは考えられていなかった、痕跡が残されていない不定形なものの歴史を描いてきたアラン・コルバンが今回テーマにしたのは「静寂と沈黙」。音も言葉もない、とらえどころのない世界をどうやって扱っていくのか、興味津々。

コルバンが最初に手がかりとするのは、過去に記された静寂/沈黙(仏語ではどちらもsilence)に関する記述だ。まず登場するのはバレリーの「静寂をきけ」という言葉。ついでマックス・ピカートの「(静寂を)自分の体のように感じるのだ」というフレーズが続く。そうやって、ボードレール、ラ・ブリュイエール、プルースト、ベルヌ、ベルナノス、カミュ、ユゴー、ユイスマンス、サンテグジュペリといったフランス文学史上の巨匠たちの名前が次々と挙がっていく。

その触手はフランス以外にも伸びていくが、なかでも印象的なのはアメリカのヘンリー・ソローの「(音とは)静寂の表面で、すぐ消えてしまう泡」だという言葉だ。なるほど。我々が普段耳にする音というのは静寂という大いなる土壌の上に咲く花のごときもので、現代人はいつの間にか花に養分を与えている土の存在を忘れているのかも知れない。

本書では日本の事例は扱われていないが、たとえば、田村隆一の長編詩「恐怖の研究」には「針一本/床に落ちてもひびくような/夕暮がある」「針一本あるところ/沈黙がある静寂」という非常に印象的な言葉が出てくる。また、芭蕉の「閑さや岩にしみ入る蝉の声」も日本的な静寂の捉え方といえるだろう。除夜の鐘を聴きながら、日本版「静寂と沈黙の歴史」を夢想してみるという、なんともぜいたくな年の瀬の過ごし方をしてみてはいかがだろうか。 <狸>

(藤原書店 2600円+税)