まぼろしの東京五輪

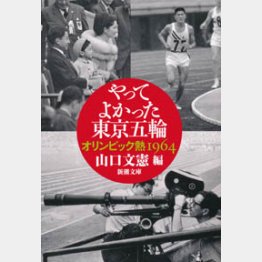

「やってよかった東京五輪」山口文憲編

なんだこのタイトル?と思ったら、実はこれ、1964年のオリンピックで当時の新聞や雑誌に掲載された大小の記事などを拾い集めた編集本。だが単なる便乗本ではない。編者は大学浪人生でベ平連に参加し、評論家とも作家とも学者とも違う独自のスタンスで時代と世相に向き合った伝説のライターだ。本書も「やってよかった」という題名の下には「ただし二度やるのはバカだ」という惹句が帯に大書されている。

実はこれ、どちらも流行作家・菊村到が閉会直後に読売新聞に書いた随筆からの引用なのだ。開会式前後の「昭和天皇実録」からの引用集のほか、三島由紀夫、大江健三郎、有馬頼義、松本清張らが当時書いた観戦記が再録される。いつも仏頂面でニヒルが売り物だった剣豪作家の柴田錬三郎が、柔道の試合を観戦し、神永5段がオランダのヘーシンクに敗れた瞬間の内心を吐露した記事など、当時の日本人の記録としても興味深い。

だが、それ以上に面白いのは編者による「ドキュメント一九六四年秋」(第1章)や折々にはさまれるコラム。忘れられた時代の細部を見落とさず、さっと拾い上げて一品つくる即興料理のようなセンスで、いまや記憶の彼方に遠ざかった64年五輪をさばいてくれている。

(新潮社 590円+税)

「国家とスポーツ」高嶋航著

一転してこちらは岡部平太の評伝。といっても知る人は少ないが、大河ドラマ「いだてん」の主人公・金栗四三の盟友で日本マラソン界に合理的なトレーニング法と強い志をさずけた育ての親。自身も柔道8段、剣道5段。相撲、陸上、テニスとなんでもござれの万能スポーツマン。福岡に生まれ、行く先々で反骨の快男児との声価を得、戦時中は満州に渡って日本初の陸上の国際試合を主催したりもした。本書はこの前半生をくわしく解き明かし、明治・大正・昭和の3代にわたる日本近代の複雑な素顔の一端を描き出す。

関東軍の巨魁といわれた石原莞爾との交友、「皇紀2600年祭」つまり1940年の夏に予定されていた東京五輪開催への深い関与。欧州中心のオリンピック思想と日本帝国主義の「五族協和」の親和性が明らかになる。戦後については最終章でわずかに触れられるだけだが、スポーツ精神が「国家」と関わるときの悲劇が巧みに描かれた力作評伝。

(KADOKAWA 1900円+税)

「東京オリンピックの幻想」西村京太郎著

小説でもテレビでも不動の人気を誇る十津川警部シリーズ。本書はその最新刊。だが、なぜ十津川警部が東京五輪に? 実は彼の妻の叔母は、戦前の40年東京五輪に際して「ジャパニーズ・スポーツシューズ」の名で地下足袋を世界に知らしめた人物の未亡人という設定なのだ。子供がいないため、その莫大な遺産が姪の十津川夫人に贈られるらしいとの話がマスコミを駆け巡り、たちまち警部までが世間の注目を浴びる羽目に。

本作はそんな前振りから一気に昭和初年代に飛び、戦前の東京市の秘書課員を中心に、ファッショの機運うずまく政治と外交をめぐる権謀術数を描く。満州国建国の立役者・石原莞爾がここでも大活躍する。ファンならずとも驚きの十津川警部シリーズ、異色の最新刊だ。

(文藝春秋 980円+税)