インスタ時代の写真

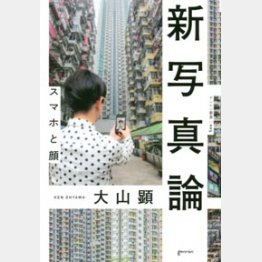

「新写真論」大山顕著

SNSの中でも今や若者世代はインスタグラム一辺倒。「映え」だけを求めるインスタ時代の写真とは?

◇

巨大プラントの夜景写真をずらっと並べた「工場萌え」で話題を呼んだ写真家による写真論。いつでもどこでも写真を撮ることが普通になり、特別な技術を持った人だけが「写真家」ではない時代。インスタはそんな時代を極限まで拡大した。 本書の第1部「スマホと顔」はインスタに並ぶ「自撮り」を論じる。それによると自撮りは、はるか昔からあるのだという。それが鏡に映る自分の顔。カメラはそこに登場し、レンズを他者に向けることで人物写真の形式をつくったのだ。また、スマホとSNSの普及であふれる大量の写真。その多くが「小さい」。スマホが小さいから当然だが、実は「縮小された人物像にはフェティシズムを喚起する力がある」。対象が小さいことで、人は欲望をかきたてられるというわけだ。

スマホで自分を撮るとき、誰もが腕を伸ばす。被写体との間に距離をつくる動作は、当たり前のようでいて、写真家にとっては無意識に触れるような驚きがあったという。レンズとファインダーを同じ側につけただけで、誰もが気軽に自撮りするようになったのが現代なのだ。

日常化した現代文化から美術や歴史まで幅広く論じている。

(ゲンロン 2400円+税)

「デジタル写真論」清水穣著

インスタの時代には「写真を見るだけの人はいないし、写真を撮るだけの人もいない」。写真家も個展会場でスマホの記念写真に納まるし、誰もがインスタにアップして「いいね!」を得る。

「撮る・アップロードする・見る、は三位一体で機能している。『インスタ映え』とはこの三位一体のことなのだ」

写真評論家の著者は、インスタ写真につくハッシュタグは、従来の写真のキャプションとは違うという。それは「数多の他の画像への連結器」「その写真を任意の画像群によるネットワークの1つの結節点として示す」しるしなのだ。写真がデジタル化されたことで見えてきた本質に迫る議論。

(東京大学出版会 4900円+税)

「ストリートの美術」大山エンリコイサム著

現代のカルチャーといえばヒップホップとストリートアート。本書はニューヨークを拠点にアーティストとして活動する著者によるストリート論。

著者にとってストリートは芸術と社会の出合う大事な場。デジタルでバーチャルな非現実とは異なる空間だ。知人のアーティストによれば「現代の人間がデジタルデバイスみたいだ。夜中に寝ていても、iPhoneにメールが届くと起きて返信してしまう」。つまり現代人の眠りはスマホのスリープ状態のように目を閉じているだけというわけだ。街全体がデジタル基盤のようなニューヨークで書かれたユニークなカルチャー論だ。

(講談社 1900円+税)