髙橋秀実(ノンフィクション作家)

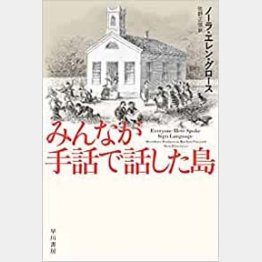

10月×日 連日、私は「おやじはニーチェ」(新潮社 来年1月発刊予定)のゲラを推敲している。これは認知症の父と過ごした日々をつづった私的ノンフィクションで「認知症とは何なのか?」と考察する1冊なのだが、「果たして読んでくれる人がいるのだろうか」と不安に駆られる。書店を眺めてみても「〇〇は△△だ」と物事を即座に解決するようなタイトルばかりで、お呼びでない感じ。書棚を前にうなだれていると、そこにポツンと置かれていたのがノーラ・エレン・グロース著「みんなが手話で話した島」(佐野正信訳 早川書房 1188円)だった。

アメリカの人類学者による調査報告書で舞台はボストンの南に位置するマーサズ・ヴィンヤード島。この島は20世紀初頭まで、遺伝性の聴覚障害者が多く、地域によっては5人中1人に障害があったという。

しかし不思議なことに島民たちは「障害」をまったく気に留めていなかった。なぜなら健聴者も障害のある人も子どもの頃から自然と手話を覚えるから。島民全員が英語と手話のバイリンガルであり、両方同時に使うので、誰に障害があるのか気がつかないほどで、婚姻関係や職業上も差別がないのだという。漁業者にとって手話は遠くの人とのコミュニケーションに使えるし、静寂が求められる宗教儀式でも会話が可能になる。みんなが手話で話せば、聴覚障害は消える。これはノーベル賞級の大発見ではないだろうか。

認知症の症状のひとつは「単語の減少」。言いたくても言葉が出ず、意思疎通が難しくなるのだが、父と私も手ぶりで会話した。両手の指を組むのが「協力する」で、両手を下に払うと「終わり」。口にチャックする仕草は「黙る」で拳を耳元に当てると「寝る」。手ぶりに加えて「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの指示代名詞があれば、大抵のことは話し合えた。超高齢化社会は認知症社会でもあり、これからは手ぶりが普及するような気がする。「みんなが手ぶりで話す日本列島」だ。

亡くなる直前、父とは手を握り合って会話した。握ったら握り返しただけだが、それでも気持ちは通じたのである。