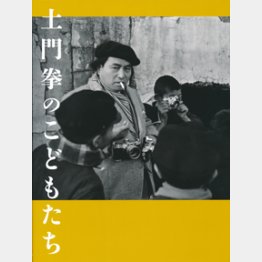

「土門拳のこどもたち」土門拳著

「土門拳のこどもたち」土門拳著

報道写真家として、高度成長期前の日本の社会や世相を切り取ってきた著者(1909~90年)が残した膨大な作品の中から、子どもを被写体にした作品を編んだ写真集。

1935(昭和10)年にプロとしてスタートを切った氏の出世作となったのも、その翌年に伊豆で撮影した子どもたちの写真だった。

銛を片手に川の中をのぞき込む2人の少年。その顔は見えないが、激しい水流と日に輝く少年の背中から2人のワクワク感が伝わってくる。

同じように、修行僧のように小さな滝の下で水を浴びる少年たちや、一斉に海に飛び込む少年など、無邪気に遊ぶ少年たちの姿を生き生きと捉える。90年近く前の写真ということは、生きていれば彼らは100歳前後になっているはずだが、その表情は現代の子どもたちと同じように輝いており、時の経過を感じさせない。

一方で、ダムの建設でやがて水に沈む村で出会った壊れた番傘を振り回して遊ぶ兄妹や、学校帰りにあめ細工職人の仕事ぶりを熱心に見つめる子どもたち、さらに風呂敷包みとやかんをぶらさげて農作業中の親に弁当を運ぶ少年など、背景や、着物やはんてんなどを着たその服装から、タイムカプセルを開けたような気分になる作品もある。

そんなのどかな時代を生きる子どもたちにも刻々と戦争の影が忍び寄る。1938年正月、たこ揚げ大会に集まった子どもたちが手にしているたこには「国民精神総動員」のスローガンが大書されている。

そして敗戦。子どもたちもいや応なく混乱に巻き込まれていく。戦災孤児となり、靴磨きなどをして生き延びる少年や少女、社会にも見捨てられた浮浪児、そして大人に交じって農村から重い荷物を背負って闇市へと運ぶ「かつぎ屋」の少女など。

苦境の中を必死に生きる子どもたちを活写する。社会の底辺に焦点を当てたこうした写真は、当時「乞食写真」と揶揄されたという。

しかし、子どもは彼らが生きる時代や社会の象徴でもある。氏は子どもたちの姿を通して、世の中の現実を明らかにした。

その象徴ともいえるのが、閉山で失業した筑豊の炭鉱労働者の子どもたちを撮影した写真集「筑豊のこどもたち」とその続編「るみえちゃんはお父さんが死んだ」だろう。

両写真集に収録された作品を含め、戦前から戦後の1950年代前半までに日本各地で撮影された164点もの子どもの写真を収録。

貧しさのなかでも子どもが子どもらしく遊びに夢中になっている姿が印象的だが、巻末に添えられた写真評論家の岸哲男氏の寄稿によると、実は著者は昭和21年に当時6歳だった次女を失っているという。夫人は「土門が撮るこどもの写真を見ると、どういうものか、死んだ子に年ごろも、おもかげも、どこか似ているように私には思われます」と語っていたそうだ。

こよなく子どもを愛し、その姿をカメラに収めてきた著者は、レンズを通して愛しい我が子との再会のひとときを楽しんでいたのかも知れない。

(クレヴィス 2970円)